Retrocedamos en el tiempo, treinta años. Nos encontramos ahora en Prípiat, una urbe localizada en la región de Kiev, región cuya ciudad homónima, al Suroeste de Moscú, es la capital de Ucrania. Es la madrugada del 23 de Abril de 1986. Es un día festivo aquí, por lo que, en unas horas, sus calles se llenarán con el bullicio de los padres que llevan a sus hijos al parque, de las reuniones de amigos y de los asistentes a un partido de fútbol.

Mientras tanto, los ingenieros que trabajan en el reactor número IV de la Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin, más conocida como Chernobyl, están preparados para iniciar el ensayo previsto. Quieren averiguar qué cantidad de energía puede producirse en vacío, o lo que es lo mismo, bajos unas condiciones límite de seguridad, y si aquélla sería suficiente para accionar las bombas de refrigeración en caso de fallo o accidente, en espera de que los generadores diésel de refuerzo las mantuvieran en funcionamiento. Pero a la 01:23, hora local, 02:23, hora española, una fuerte explosión dará al traste con sus pretensiones.

El experimento

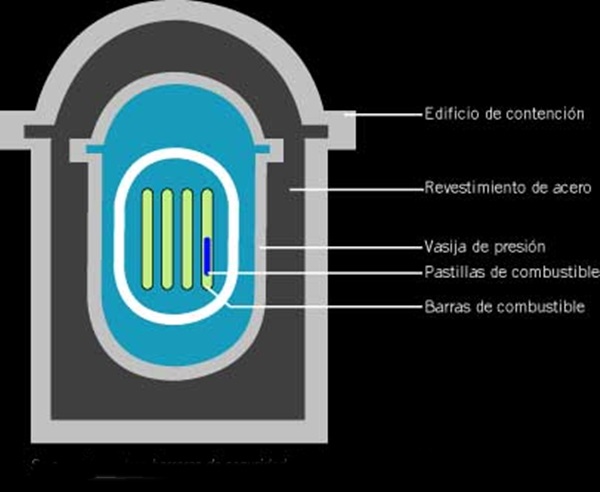

Las reacciones nucleares en cadena que se producen en el interior del reactor de una central son controladas mediante unas pastillas de uranio, éstas son alojadas en barras de control, cilíndricas, que se agrupan en los llamados elementos de combustión. Cuantas más de estas barras de control sean introducidas en el reactor, la reacción se ralentizará. Por el contrario, a mayor número de barras extraídas, mayor aceleración obtendremos en la reacción nuclear.

Ignorando todo protocolo, los ingenieros desconectaron los sistemas que les habrían permitido llevar a cabo el experimento bajo ciertas condiciones de seguridad.

La reglamentación aprobada por el Consejo internacional para la Seguridad Nuclear y vigente en aquellos años prohibía terminantemente dejar menos de treinta barras de control en el interior del reactor. Los ingenieros de Chernobyl dejaron solamente seis. El reactor no lo resistiría. Su diseño, mejorable a todas luces, y la cantidad de horas que había estado en funcionamiento desde su puesta en marcha, era un reactor “viejo”, hicieron el resto. La temperatura se disparó en el núcleo del reactor. Intentaron hacerla descender introduciendo más barras de control para desacelerar la reacción, pero ya era demasiado tarde. Las barras se fundieron. El sonido de las alarmas que indicaban alerta roja, que inundó la sala de control, precedió al de la explosión posterior, que resultó inevitable. La ausencia de un edificio de contención permitió que gran cantidad de material altamente radioactivo fuese eyectado a la atmósfera. Mientras, a tres kilómetros de distancia, Prípiat, la ciudad fundada en 1970 para dar alojamiento, precisamente, a los constructores de la planta nuclear, dormía. Nada volvería a ser igual. El tiempo se detuvo en Prípiat aquella noche, hace ya treinta años.

El ejército y la brigada de bomberos fueron movilizados de inmediato, así como cientos de “voluntarios”, que no sabían que iban a una muerte segura. A todos se les conoce por los ‘liquidadores’, los encargados de sofocar el incendio y de construir a marchas forzadas el denominado sarcófago, que encierra el corazón incandescente, aún, del reactor. Podríamos decir sin temor a la exageración que, gracias a ellos, Europa y parte de Asia siguen siendo habitables. Hicieron lo que los robots encontraron imposible, incapaces éstos de controlar siquiera sus movimientos, por la intensa radioactividad que dañaba sus circuitos.

La nube radioactiva

Como hemos comentado, la planta no disponía de un edificio de contención, un elemento fundamental en la seguridad de una instalación nuclear. Fabricado en cemento armado, el grosor de sus paredes le permite resistir una explosión en su interior. De haberlo construido, las consecuencias de la explosión del reactor número IV habrían sido minimizadas.

El gobierno soviético, con Gorbachov al frente, se vio incapaz de gestionar un problema de dimensiones desconocidas, optando por el mutismo absoluto. Sólo cuando las estaciones de control ambiental desplegadas en Suecia arrojaron datos de niveles de radiación muy superiores a los habituales, y los satélites norteamericanos se posicionaron sobre la vertical de la zona, obteniendo las imágenes, el mundo supo del accidente. Casi tres días después. A partir de ese momento, no antes, el régimen empezó a plantearse la posibilidad de pedir ayuda.

La nube radioactiva cubrió el continente europeo, alcanzando, además, a Japón y a los Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte de los partículas radioactivas que transportaba caería sobre Constanza, una ciudad situada en el Norte de Alemania. Tras el accidente, había estado lloviendo allí durante tres días, y las partículas de radiación tienen la capacidad de fijarse muy fácilmente a las moléculas de agua.

Las consecuencias

La mayor parte de la población fue evacuada. La rápida intervención de bomberos, militares y voluntarios permitió sepultar al reactor bajo un sarcófago de cemento, pero su núcleo sigue ardiendo.

Ciento cincuenta y cuatro kilómetros cuadrados de extensión permanecerán contaminados durante siglos por los altos niveles de radiación presentes en el aire, en el suelo y en el agua, que siguen haciendo imposible la agricultura. Las pérdidas económicas resultaron incalculables. Entre muertes directas, casos de suicidio y enfermos de radiación, el número de afectados se contó por miles. Las familias genéticamente dañadas necesitarán varias generaciones para limpiar su ADN.

Fuera de las fronteras, por entonces, soviéticas, en Suecia, por ejemplo, miles de árboles fueron talados, miles de renos, sacrificados. Tratar de reconducir los niveles de radiación a niveles normales supuso el desembolso de millones de dólares. Se estimó que se necesitaría no menos de sesenta años para intentar conseguir la recuperación medioambiental de la zona…

Imágenes: